Le roman Les Misérables de Victor Hugo, publié en 1862, aurait-il pu s'appeler Les Héroïques ?

PREMA

Le titre du célèbre roman de Victor Hugo touche le cœur. Il renvoie sans détour à la pauvreté, au malheur. Victor Hugo, écrivain et homme politique engagé, voulait émouvoir et heurter les consciences en dressant le portrait des nécessiteux de son temps. Ce récit emblématique imprègne encore largement les esprits. Qui ne connaît pas Jean Valjean, Cosette ou les Thénardier ? Victor Hugo était député à l'assemblée, il défendait le sort des citoyens les plus pauvres, et il leur donne une place d'honneur dans le roman Les Misérables.

Les héros de cette fresque ne sont ni des rois, ni des princes, ni des guerriers aux bras puissants, encore moins de talentueux prodiges ou des gentilshommes à l'allure fière : les héros de cette saga sont de véritables misérables. Accablés par la mauvaise fortune du sort et de la société.

Victor Hugo, en plongeant ses lecteurs dans la misère, voulait inspirer la pitié pour qu'enfin la situation de ces pauvres gens soit considérée et améliorée. Gageons que ce roman aura su faire évoluer les esprits et qu'il sache les faire évoluer encore. Car les personnages qu'il décrit sont des archétypes du malheur d’hier et d’aujourd’hui.

De la pitié à la compassion il n'y a qu'un pas, celui de l'action. C'est dans cette voie qu'Hugo aura certainement voulu engager ses contemporains. Laisser la misère se développer, c'était trahir la République : le roman Les Misérables est un véritable manifeste républicain.

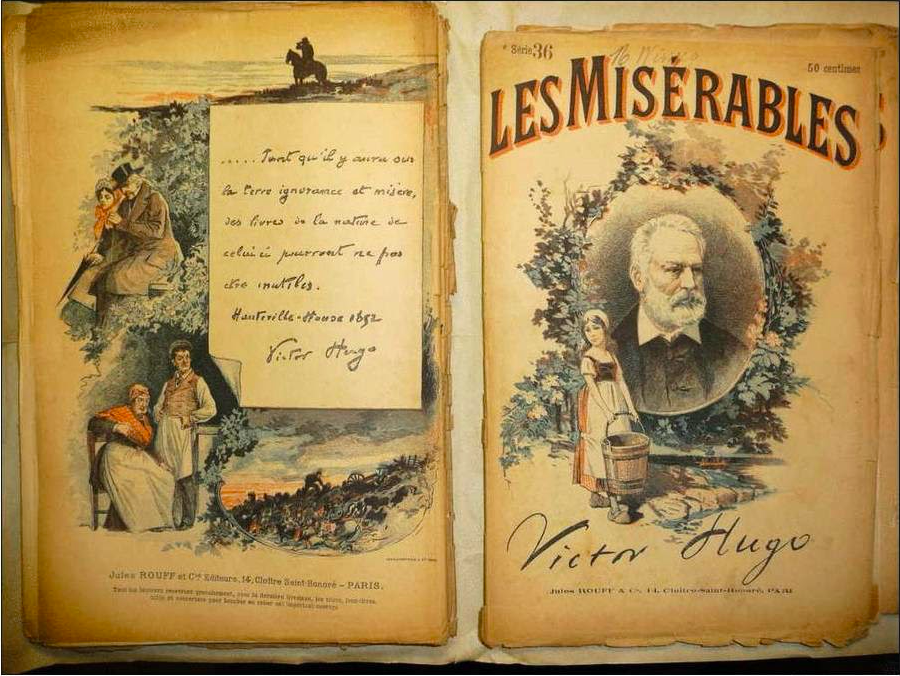

Une seule phrase suffit à Hugo pour justifier l’écriture de son plus long roman dans la plus courte de ses préfaces:

Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d’une fatalité humaine la destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant que, dans de certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles.

Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d’une fatalité humaine la destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant que, dans de certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles.

Hauteville-House, 1862.

Mais au-delà de cette intention politique, Victor Hugo, philosophe, propose à travers la destinée des personnages sa vision personnelle de la Vie et de son expression.

Si les personnages des Misérables nous touchent, c’est parce qu’ils sont en réalité universels. Peu importe le contexte historique ou social de l’histoire, ces personnages nous ressemblent, ressemblent à nos contemporains, comme ils ressemblaient aux contemporains d'Hugo. Ils sont des modèles de la destinée humaine, à l'image des héros de l'Illiade et de l’Odyssée ou du Mahabharata .

La plupart d’entre eux sont bien des malheureux, mais à y regarder de plus près, certains, et en particulier Jean Valjean, se mettent à scintiller par leur héroïsme : l’héroïsme du désespoir.

En quoi ces misérables sont-ils héroïques ? Comment peuvent-ils devenir exemplaires ? Pourquoi le récit de leur évolution peut-il être un enseignement spirituel ?

Une partie de la réponse vient d'Hugo lui-même : « Ce livre est un drame dont le premier personnage est l'Infini. L'homme est le second. »

Ainsi l’infini, force originelle et agissante, est le héros des Misérables. C’est l’infini qui est à l’œuvre au cœur de l’action, au cœur des personnages et au cœur même de l’écriture. Tout le talent d’Hugo est de révéler au lecteur, par un jeu d’ombre et de lumière, comment cette force se manifeste, forme et transforme.

Parfois l’évolution des personnages révèle que la misère peut devenir progrès. Alors le démiurge leur fait incarner cet adage du Védanta : « Toute âme est en puissance divine, et notre but est de manifester le divin qui est en nous » (Swami Vivekananda).

Le livre premier de ce roman aux 365 chapitres s'intitule Un juste. Dans une version antérieure, le roman débutait par l'entrée du misérable Jean Valjean à Digne. Mais Hugo a finalement choisi d'ouvrir son roman par le portrait de M. Myriel, un être à l’évolution simple et lumineuse, comme s'il souhaitait relier d'emblée le lecteur au sujet central de son livre : comment l'homme, par nature limité, peut-il aller vers la manifestation de son essence infinie ?

Voici, par extraits, le récit de la transformation de M. Myriel en Monseigneur Bienvenu :

Livre PREMIER

Livre PREMIER

Un juste

Chapitre I

Monsieur Myriel1

En 1815, M. Charles-François-Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C’était un vieillard d’environ soixante-quinze ans ; il occupait le siège de Digne depuis 1806.

Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n’est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d’indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu’on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et surtout dans leur destinée que ce qu’ils font. M. Myriel était fils d’un conseiller au parlement d’Aix ; noblesse de robe. On contait de lui que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l’avait marié de fort bonne heure, à dix-huit ou vingt ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d’assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel ; toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries.

1 Très vite les commentateurs, et d’abord la famille du « modèle » ont reconnu Charles-François-Bienvenu de Miollis (1753-1843), évêque de Digne de 1806 à 1838, dans le personnage de Hugo. De fait celui-ci s’était, dès 1834, documenté avec précision sur la famille de ce prélat (en particulier sur son frère, le général Sextus de Miollis) dont la vie et la carrière offrent beaucoup d’analogies avec celles de Mgr Bienvenu. Sans doute l’attention de Hugo avait-elle été attirée sur lui par Montalembert qui, reçu à Digne en octobre 1831 par Mgr de Miollis, était revenu enthousiaste.

__________________________

La révolution survint, les événements se précipitèrent, les familles parlementaires décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. M. Charles Myriel, dès les premiers jours de la révolution, émigra en Italie. Sa femme y mourut d’une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Ils n’avaient point d’enfants. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de M. Myriel ? L’écroulement de l’ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore peut-être pour les émigrés qui les voyaient de loin avec le grossissement de l’épouvante, firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude ? Fut-il, au milieu d’une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d’un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser, en le frappant au cœur, l’homme que les catastrophes publiques n’ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune ? Nul n’aurait pu le dire ; tout ce qu’on savait, c’est que, lorsqu’il revint d’Italie, il était prêtre.

En 1804, M. Myriel était curé de B. (Brignolles). Il était déjà vieux, et vivait dans une retraite profonde.

Vers l’époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait plus trop quoi, l’amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens M. le cardinal Fesch. Un jour que l’empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé, qui attendait dans l’antichambre, se trouva sur le passage de sa majesté. Napoléon, se voyant regardé avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna, et dit brusquement :

– Quel est ce bonhomme qui me regarde ?

– Sire, dit M. Myriel, vous regardez un bonhomme, et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter.

L’empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé, et quelque temps après M. Myriel fut tout surpris d’apprendre qu’il était nommé évêque de Digne. Qu’y avait-il de vrai, du reste, dans les récits qu’on faisait sur la première partie de la vie de M. Myriel ? Personne ne le savait. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la révolution.

Quoi qu’il en fût, après neuf ans d’épiscopat et de résidence à Digne, tous ces racontages, sujets de conversation qui occupent dans le premier moment les petites villes et les petites gens, étaient tombés dans un oubli profond. Personne n’eût osé en parler, personne n’eût même osé s’en souvenir. [...]

- Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il devait le subir, quoiqu’il fût évêque et parce qu’il était évêque. Mais, après tout, les propos auxquels on mêlait son nom n’étaient peut-être que des propos ; du bruit, des mots, des paroles ; moins que des paroles, des palabres, comme dit l’énergique langue du midi.

Chapitre II

Chapitre II

Monsieur Myriel devient monseigneur Bienvenu

Le palais épiscopal de Digne était attenant à l’hôpital.

Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du siècle dernier par monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de Paris, abbé de Simore, lequel était évêque de Digne en 1712. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air, les appartements de l’évêque, les salons, les chambres, la cour d’honneur, fort large, avec promenoirs à arcades, selon l’ancienne mode florentine, les jardins plantés de magnifiques arbres. Dans la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au rez-dechaussée et s’ouvrait sur les jardins, monseigneur Henri Puget avait donné à manger en cérémonie le 29 juillet 1714 à messeigneurs Charles Brûlart de Genlis, archevêque-prince d’Embrun, Antoine de Mesgrigny, capucin, évêque de Grasse, Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint Honoré de Lérins, François de Berton de Grillon, évêque-baron de Vence, César de Sabran de Forcalquier, évêque-seigneur de Glandève, et Jean Soanen, prêtre de l’oratoire, prédicateur ordinaire du roi, évêque-seigneur de Senez. Les portraits de ces sept révérends personnages décoraient cette salle, et cette date mémorable, 29 juillet 1714, y était gravée en lettres d’or sur une table de marbre blanc.

L’hôpital était une maison étroite et basse à un seul étage avec un petit jardin.

Trois jours après son arrivée, l’évêque visita l’hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui.

– Monsieur le directeur de l’hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ?

– Vingt-six, monseigneur.

– C’est ce que j’avais compté, dit l’évêque.

– Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres.

– C’est ce que j’avais remarqué.

– Les salles ne sont que des chambres, et l’air s’y renouvelle difficilement.

– C’est ce qui me semble.

– Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents.

– C’est ce que je me disais.

– Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus, nous avons eu une suette militaire il y a deux ans, cent malades quelquefois ; nous ne savons que faire.

– C’est la pensée qui m’était venue.

– Que voulez-vous, monseigneur ? dit le directeur, il faut se résigner.

Cette conversation avait lieu dans la salle à manger-galerie du rez-de-chaussée. L’évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l’hôpital :

– Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu’il tiendrait de lits rien que dans cette salle ?

– La salle à manger de monseigneur ! s’écria le directeur stupéfait.

L’évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs.

– Il y tiendrait bien vingt lits ! dit-il, comme se parlant à lui-même. Puis élevant la voix : – Tenez, monsieur le directeur de l’hôpital, je vais vous dire. Il y a évidemment une erreur. Vous êtes vingt-six personnes dans cinq ou six petites chambres. Nous sommes trois ici, et nous avons place pour soixante. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis, et j’ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C’est ici chez vous.

Le lendemain, les vingt-six pauvres étaient installés dans le palais de l’évêque et l’évêque était à l’hôpital. [...]